Panthera leo Linnaeus, 1758

Phylum: Chordata Bateson, 1885

Subphylum: Vertebrata Cuvier, 1812

Classe: Mammalia Linnaeus, 1758

Ordine: Carnivora Bowdich, 1821

Famiglia: Felidae G. Fischer, 1817

Genere: Panthera Oken, 1816

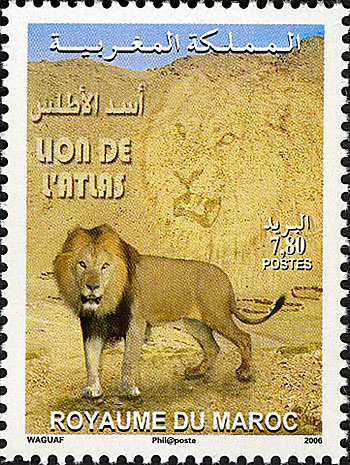

Italiano: Leone dell'Atlante, Leone berbero

English: Barbary lion, Atlas lion, Nubian lion

Français: Lion de l'Atlas, Lion de barbarie, Lion de Nubie

Deutsch: Berberlöwe, Atlaslöwe, Nubische Löwe

Español: León del Atlas, León bárbaro, León de Berbería

Descrizione

L'ultimo esemplare selvatico, di cui si abbia notizia, fu abbattuto nel 1942 in Marocco, presso il passo montano di Tizi-N'Tichka, nell'Atlante marocchino. Si ritiene possibile che alcuni esemplari, di vario grado di ibridazione, sopravvivano ancora in cattività come nel caso dei leoni dello zoo di Témara, una città marocchina nelle vicinanze di Rabat. Sulla base di questa ipotesi sono stati creati progetti quali il North African Barbary Lion and the Atlas Lion Project (varato nel 1978) che studiano la possibilità di reintroduzione del leone berbero in natura tramite riproduzione selettiva degli esemplari in cattività. Il leone dell'Atlante era per dimensioni la sottospecie più grande dopo il leone delle caverne e quello americano, diffusi, rispettivamente in Eurasia e in America, durante il Pleistocene. I maschi avevano un peso compreso tra i 180 e i 280 kilogrammi; le femmine tra i 100 e 180 kg; dimensioni comparabili con la tigre siberiana. Il tratto distintivo caratteristico dei maschi era la folta criniera di colore nero che si estendeva sul petto con una forma simile a quella del leone asiatico, la sottospecie più prossima al leone dell'Atlante. La criniera scura contrastava fortemente con il resto del mantello, molto più corto e di colore chiaro. In base agli studi di filogenetica molecolare l'antenato comune dei leoni africani e asiatici è vissuto tra i 200.000 e i 55.000 fa (O'Brien et alii, 1987) o tra i 203.000 e i 74.000 anni fa (Burger et alii, 2004) e quindi la separazione genetica tra le sottospecie africane è avvenuta in questo arco temporale ovvero tra la fine del Pleistocene medio e l'inizio dell'ultima glaciazione. Il leone berbero come sottospecie distinta si è evoluto più recentemente non più tardi di 100.000 anni fa (O'Brien et alii, 1987; Burger et alii, 2004; Burger, 2006). L'areale del leone berbero era piuttosto ampio comprendendo tutta la fascia costiera settentrionale dell'Africa e, in particolare, il Maghreb dal Marocco alla Libia. In misura minore era diffuso anche in Egitto e, passando per il Sudan, in Etiopia (Harper, 1945; Nowell e Jackson, 1996; Barnett et alii, 2006). La gran parte delle zone di caccia del leone dell'Atlante sono ora desertiche o semi-desertiche, ma tutta la regione sahariana ha subito nelle ultime centinaia di migliaia di anni delle intense variazioni climatiche che hanno visto l'alternarsi di fasi in cui la desertificazione era maggiore di quella attuale e fasi in cui, al contrario, il Sahara era una rigogliosa savana alberata soggetta ad un clima molto più umido. Come conseguenza, il suo habitat era alquanto variegato comprendendo sia la savana che le aree boscose montane. A differenza delle altre sottospecie l'ambiente di caccia tipico rimaneva comunque quello di boscaglia o di foresta montana favorendo quindi una progressiva riduzione dell'areale già a partire dal XXV secolo a.C. con l'inizio della fase più recente di desertificazione. Si ritiene (Yamaguchi e Haddane, 2002; Preservation Station, 2005) che lo stile di predazione fosse simile a quello degli altri felidi (ovvero per strangolamento dopo aver preso tra le fauci il collo della vittima), sebbene il suo habitat naturale lo rendesse più portato a cacciare da solo o in gruppi molto ristretti. Tra le prede abituali vi erano la capra berbera, il cervo comune, l'asino selvatico africano, il cinghiale e diverse specie di antilopi come Gazella cuvieri. Per catturare questi animali il leone dell'Atlante doveva competere con l'orso dell'Atlante e il leopardo berbero che sono ugualmente scomparsi o in via di estinzione dall'Africa settentrionale (Preservation Station, 2005). A partire dalla metà del III millennio a.C., il Sahara, fino ad allora occupato da una savana simile a quella dell'Africa orientale, comiciò a desertificarsi e ad assumere l'odierna conformazione. Insieme alle piante sparirono anche i grandi erbivori, e con loro i carnivori che li cacciavano. L'areale del leone berbero si ridusse progressivamente a tre zone distinte, separate dal deserto: la catena montuosa dell'Altante e la Tripolitania, il massiccio del Tassili n'Ajjer e la Nubia. Il primo luogo in cui l'animale si estinse, sia per cause antropiche che climatiche, fu il delta del Nilo. Le cause antropiche sono da ricercare non tanto nella caccia quanto nella distruzione dell'habitat naturale operata dagli Egizi: essi disboscavano foreste, aravano terre, costruivano città. A mano a mano che loro civiltà si estendeva lungo il corso del fiume, i leoni arretravano. Per tutto il periodo romano, il leone nord-africano veniva importato in migliaia di esemplari all'anno e utilizzato estensivamente nei combattimenti circensi contro altre fiere, gladiatori e prigionieri. Il suo possesso divenne un simbolo di potere, al punto che Giulio Cesare arrivò ad possederne seicento, e il suo avversario Pompeo, quattrocento. La vasta opera di cattura in epoca romana causò una prima drastica diminuzione nella popolazione. Dopo un periodo di ripresa a seguito del declino dei giochi con la caduta dell'impero, l'espansione araba nel Nord Africa comportò un nuovo declino del leone. Con l'aumento della presenza antropica e la riduzione dell'habitat, la scarsità delle prede spinse il leone dell'Atlante a spostare la sua attenzione verso gli animali domestici come asini, capre e dromedari, contribuendo in questo modo alla sua persecuzione. Con l'introduzione delle armi da fuoco, il leone berbero - oramai notevolmente ridotto - si estinse nel XVIII secolo in Libia, e a metà del XIX secolo nella Nubia e nel Tassili. Nel 1891 scomparve dalla Tunisia e nel 1893 dall'Algeria. Oramai presente solo in aree ridotte del Marocco, alcuni esemplari vennero rinchiusi nei giardini zoologici per evitare un'estinzione che già si avvertiva imminente. Nel 1922, la Casa Reale del Marocco rinchiuse nel serraglio reale di Rabat un branco di leoni dell'Atlante, i cui discendenti furono ceduti nel 1973 al neocostituito zoo di Témara. L'ultimo esemplare in libertà fu probabilmente il maschio abbattuto nel 1942, anche se avvistamenti non confermati si sussegguirono per tutti gli anni '40. In passato si è ritenuto che le differenze nella morfologia della criniera potessero essere usate come tratto discriminante nella definizione di sottospecie del Panthera leo, come il leone berbero. In seguito, venne dimostrato, tuttavia, che il colore e le dimensioni della criniera sono influenzate da numerosi fattori ambientali, come la temperatura. In particolare, le temperature fredde di alcuni zoo europei e nordamericani contribuiscono allo sviluppo di grandi criniere. Nel 2005, è stata compiuta una analisi comparata del DNA mitocondriale su campioni di tessuto organico prelevati da 1 gatto domestico e 25 esemplari - viventi e imbalsamati - di tredici sottospecie diverse di tigre e leone (comprese le ossa fossili di due esemplari di Panthera leo spelaea). La determinazione delle distanze genetiche delle sequenze di citocromo b (che è contenuto nel complesso ubiquinolo-citocromo c reduttasi) ha permesso di ricostruire l'albero filogenetico degli esemplari studiati e di distinguere cinque macrocladi: tigri, leopardi, leoni delle caverne (Panthera leo spelaea), leoni sub-sahariani (Panthera leo senegalensis), e leoni berberi-asiatici (Panthera leo persica e Panthera leo leo) confermando la parentela genetica tra leone berbero e leone asiatico e la sua distanza da quello sub-sahariano (Burger, 2006). La separazione tra il clade sub-sahariano e quello berbero-asiatico si è realizzata tra i 203.000 e 74.000 anni fa (Burger et alii, 2004); quella tra leone berbero e leone asiatico si stima ancora più recente, e conseguente alle variazioni climatiche e ambientali intervenute in Nord Africa nel corso dell'ultima glaciazione würmiana (Burger, 2006). Lo studio ha dimostrato che gli esemplari dello zoo di Neuwied sono particolarmente distanti a livello genetico dal leone sub-sahariano, e, di conseguenza, è molto probabile che possano essere discendenti del leone berbero per la linea di discendenza materna (Burger, 2006). Un'altra analisi del DNA mitocondriale pubblicata nel 2006 supporta la tesi del leone berbero come sottospecie. I risultati evidenziano, infatti, la presenza di un identico aplotipo in alcuni esemplari imbalsamati ritenuti, secondo altre evidenze, discendenti del leone berbero. L'aplotipo potrebbe dunque fungere da marker molecolare per identificare - ed escludere - altri potenziali leoni berberi (Barnett, 2006). L'analisi mitocondriale effettuata su cinque campioni provenienti dagli esemplari della famosa collezione del re del Marocco, ne esclude, tuttavia, l'appartenza alla sottospecie per la linea di discendenza materna (Barnett, 2006). Studi filogenetici hanno condotto altri autori a semplificare ulteriormente la suddivisione cladistica proposta da Burger, riunendo tutti i leoni africani (P. leo azandica, P. leo bleyenberghi, P. leo krugeri, P. leo leo, P. leo nubica, P. leo senegalensis), nonostante le differenze morfologiche in funzione dell'areale, in un'unica sottospecie a cui è stato assegnato il nome scientifico di "Panthera leo leo" e a cui viene affiancata la sola sottospecie asiatica, Panthera leo persica (O'Brien et alii, 1987 ; Dubach et alii, 2005; Urban e West, 2005). Questa classificazione tassonomica non è, tuttavia, pienamente accettata e altri autori contemporanei mantengono ancora la suddivisione tradizionale del leone africano in sei sottospecie (Haas et alii, 2005).

Diffusione

Originaria del Nordafrica ed attualmente estinta in natura.

|

Data: 31/07/2006

Emissione: Fauna Stato: Morocco Nota: Emesso in una serie di 2 v. diversi |

|---|